東海道五十三次めぐり(5)2004/9/1

神奈川から保土ヶ谷まで1里9丁(1里=36丁)

わたしはアニマル浜口が嫌いであります。娘がかわいそうではありませんか?娘を父親の呪縛から開放してやれよ!と、言いたいのであります。ついでに申しますと室伏広治も嫌いであります。日本人離れした(当たり前だが)いい男。銀メダル取ったときのクールなコメント。彼を見ると、地球上で適者生存の法則に則って生き残っていく人類が彼等みたいな人間であり、淘汰されるべきは私らではないかという不安が頭をもたげて参ります。ウゥゥゥ・・・日頃の怠惰さを棚に上げ、これはヤッカミでありましょうか。ですね。

いきなりブータレから始めましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ようやく暑さも峠を越して夜半の虫の音が耳に心地よい候となりました。

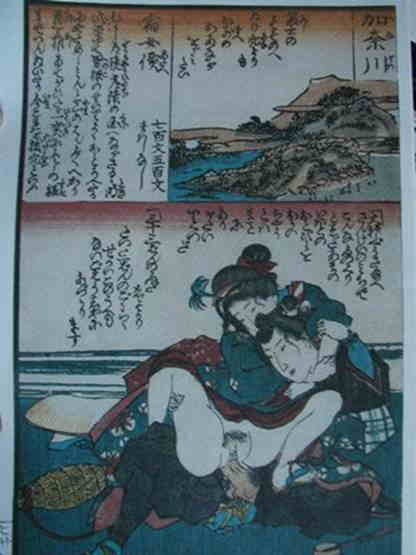

さて、前回書き忘れましたが、神奈川宿の旅籠は58軒ありましたがそのほとんどが飯盛女を置いた飯盛旅籠でありました。神奈川宿は船着場としてもたいそう繁盛し、他の宿駅でしたら5百文以下のところ7百文という高い値の飯盛女もいたそうです(ただし、まわしなし=朝まで同衾OK、後半図参照)。ところが、例の通商条約の結果、安政6年に神奈川郊外の寒村横浜が開港するやいっぺんに寂れてしまいました。幕府がいまの横浜公園のところに港崎遊郭を建設したからであります。つまり外国人相手の遊郭ですが、肝心の遊女が怖がって集まらない。困った幕府は神奈川宿の飯盛旅籠41軒に計50人の飯盛女を移すよう申し付け、その上外国人が神奈川宿で問題を起こさぬよう遊女=飯盛を置くことを禁止したというから、宿場の経済を無視したむちゃくちゃな話。幕府も右往左往して遊郭の世話まで心配していたなんて・・もっと他にやることがあったでしょうに。

こう書いていますとホント野蛮な話で恐縮ですが、男が面倒を起こさぬように遊郭を作るという発想はこの当時(昭和33年まで)、洋の東西を問わずあったようです。また現代でも合法・非合法に形を変えて厳として存在しているということですが・・よくわかんな〜い。

ところで神奈川宿から保土ヶ谷へ向かう途中、浅間(せんげん)の宮下の立場(たてば)近くの山腹に“富士の人穴”なる横穴がありましたげな。当時非常に有名で、後に掲げた『膝寿里日記』にはその由来が書かれております。なんと40年ほど前まではあった由。

武蔵国(武州)最後の宿駅が〈保土ヶ谷〉であります。現在では〈神奈川〉・次の〈戸塚〉(相模国=相州)ともに横浜市の中に含まれております。

保土ヶ谷:人口2,982人 本陣1軒 旅籠屋67軒

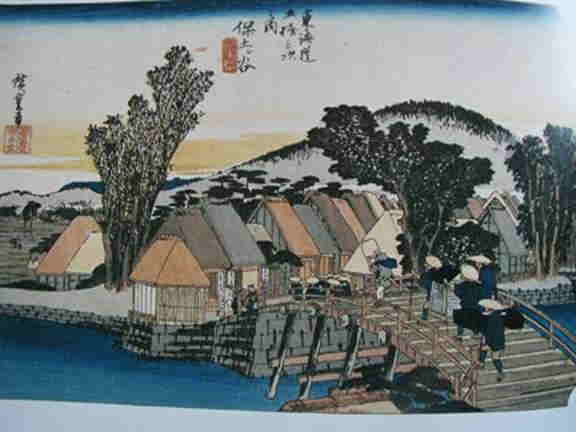

保土ヶ谷〜新町橋〜

手前の新町橋(帷子かたびら橋)を渡ると保土ヶ谷宿です。虚無僧と、駕籠掻き2人・御付の家来・両掛けの荷物を持った用人が橋を渡っております。たもとには二八そば屋が見え、左手家並みの向こうに田園が広がるなか野良仕事を終えた農夫と子供が帰っております。

(・・・豆粒みたいに小さいのでいつもルーペが欠かせませんが、つぶさに見るといろんな発見があり面白い!ですけど、すみませんね、写真写りが悪くて。)

さてここ保土ヶ谷まで日本橋から約33キロ。広重の絵よく出来ておりますね。陽も西に傾いて、今日はここに文字通り草鞋を脱ぐか、もうひと踏ん張り(8,9キロ)して次の戸塚で宿を取るかというところを微妙に描きだしております。次回の戸塚も参考にしてください。

【東海道中膝栗毛】では弥次郎兵衛がこの宿の旅籠の留女(とめおんな=客引き女)を見て一首。(ここでは保土ヶ谷が程ヶ谷となっております。)

おとまりはよい程ヶ谷ととめ女

戸塚まへては(とっつかまえては=戸塚前手は)はなさざりけり

ん〜上手なダジャレ。でも、こんなんばっかし21年間も書き続けてたのですから一九さんもさぞや苦労されたでしょうねエ。ある時、金持ちの旦那が一九を誘って費用持ちで旅に出たそうな。膝栗毛の作者ですから、さぞ旅が面白かろうと思ってましたところ旅籠に着いてもむっつりしてただただ酒を飲むばかり。旦那あきれて早々に退散したというはなしです。そんなもんですね。

というわけで今回はご期待にお応えして(?)【膝寿里日記】から〈神奈川〉編をお送し

ます。

〈加奈川〉

富士のすそのへぬけ穴よりも

お前のお〇〇がをがみたい

「むかし道鏡常陸の国へながさるる時、此の処にて男根(へのこ)のせいりよくおとろへたるにやためしみんと、山のはんぷくへかり首を推しあてがいた〇一突きに

ふじの裾までつんぬいたり。今これを抜穴といふ」

どうにもお下品で、忸怩たる思いでお送りしておりますことをお察しください。ああ〜

清長や歌麿が懐かしい・・・。

ではつづきは次回に。次回〈程ヶ谷〉編“信濃坂の自然薯掘り”もまたお下品なんで、

こまった・こまったと思いつつ、またね。

亭主敬白